![kbw_46891_Ilisch-Maja-2022-01-RGB-c-Petronella-[Freudenberg-Aache]1](https://www.kinderspielmagazin.de/wp-content/uploads/2024/06/kbw_46891_Ilisch-Maja-2022-01-RGB-c-Petronella-Freudenberg-Aache1-678x381.jpg)

„Literatur ist mäch.g. Sie bringt die Menschen zum Denken, und darum wird sie von denen, die das vermeiden wollen, gefürchtet. Bücher sind das Erste, das verboten wird, wenn es darum geht, eine Idee zu unterdrücken“

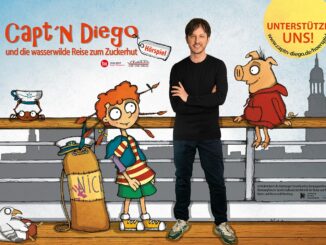

„Die vierte Wand“ spielt vor allem in Häusern, in geschlossenen Räumen und das Mädchen Fox sucht einen Weg nach draußen.

Auch ihr erster Kinderroman „Unten“ spielte ausschließlich in einem Haus. Was fasziniert Sie an diesem Setting?

Maja Ilisch: Mich haben Häuser schon als Kind fasziniert. Ich bin öfters umgezogen, habe dabei aber niemals in einem Neubau gelebt, war niemals der erste Bewohner meines Zimmers, und habe mir schon sehr früh vorgestellt, was für Leute es gewesen sein müssen, die dort früher einmal gelebt haben, und was für Leute uns folgen sollten, wenn wir wieder ausgezogen sind.

Häuser behalten immer etwas von ihren Menschen zurück, und Menschen etwas von den Häusern, in denen sie im Laufe ihres Lebens gewohnt haben.

Ich fand auch Häuser in Büchern schon immer sehr spannend, Häuser, die ihren eigenen Charakter haben und damit selbst eine Hauptrolle in der Geschichte spielen, sei es das runde blaue Haus der Muminfamilie, klassische Spukhäuser in Gaslichtromanen oder auch wuchernde, surrealistische Anlagen wie das Schloss »Gormenghast« – ein Haus, das mehr ist als eine bloße Kulisse, sondern der Geschichte, die dort angesiedelt ist, den Stempel aufzudrücken vermag.

Deswegen war mir auch schon sehr früh klar, dass ich einmal ein altes Haus haben wollte, eines, das seine eigene Geschichte zu erzählen hat, und lebe jetzt in einer alten Villa aus dem frühen 20. Jahrhundert – eigentlich viel zu groß für nur zwei Personen, aber wir haben so viele Bücher, dass jedes kleinere Haus davon aus allen Nähten platzen würde. Da knarzt es an allen Ecken, da quietschen die Bodendielen und Türen, und wir sagen immer, dass es »nur vielleicht« spukt.

Tatsächlich geht in unserem Haus ein Geist um, und das bin ich selbst. Als würde mich ein alter Fluch an das Gemäuer fesseln, habe ich große Probleme, das Haus zu verlassen.

An vielen Tagen gelingt es mir überhaupt nicht, an anderen nur mit Hilfe. Dieses Problem ist über die letzten Jahre gewachsen, richtig eskaliert zur Zeit des Lockdowns, und es macht mir das Leben zunehmend schwer – und es hat »Die vierte Wand« maßgeblich geprägt. Wenn dort Fox versucht, das Haus zu verlassen, nur um sich nur in der nächsten Instanz ihres Kinderzimmers wiederzufinden, ist das symbolisch für mein eigens Eingesperrtsein, und als Fox dann am Ende ihrer Autorin leibhaftig gegenübersteht, hat die genau diese Einschränkungen von mir geerbt.

Im Buch kann Fox ihr helfen, die Angst zu überwinden, und befreit am Ende auch sich selbst damit – ich wünschte nur, in der Wirklichkeit ließe sich das genauso einfach beheben.

Wie ist die Idee zu „Die vierte Wand“ entstanden?

Maja Ilisch: Lange, bevor ich wusste, was und wen Fox jenseits der vierten Wand findet, hatte ich die Ideemit der Häuserkaskade – den ineinander verschachtelten Puppenhäusern, von denen eines immer ins nächste führt.

Dabei ist das Prinzip des sich wiederholenden Hauses, in dem sich nach und nach die Details verändern, nicht ganz neu: In PC-Spielen, vor allem solchen mit Horrorelementen, ist das ein gängiges Motiv, aber im Roman, erst recht im Kinderbuch, ist mir so etwas noch nie begegnet, und die Idee hat mich angesprungen.

Mein Vorbild lag dabei weniger im Computerspiel, sondern ausgerechnet beim Platon‘schen Höhlengleichnis – man sieht nur die Schatten der Dinge, nicht das, was außerhalb der eigenen Wahrnehmung liegt, und die Vorstellung, auf dieser Basis ausgerechnet ein Kinderbuch zu schreiben, fand ich toll.

Zu dem Zeitpunkt, im Frühjahr 2022, befand ich mich leider in einer depressiven Phase, hatte seit Monaten gar nichts geschrieben, und dass ich keinen Plan hatte, was ich aus der Idee machen sollte oder wie es hinter der vierten Wand weitergeht, störte mich nicht – ich war froh, überhaupt wieder eine Idee für eine Geschichte zu haben, und so setzte ich mich hin und schrieb das erste Kapitel.

Aber ich machte nichts draus. In dem Jahr ging es mir wirklich sehr schlecht, und es sollte bis zum Sommer des folgenden Jahres dauern, bis mir die Geschichte wieder in den Kopf kam und ich sie erst meiner Agentin und dann meiner Lektorin vorstellte, die beide sofort darauf ansprangen und sagten »Schreib das!«

Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, die Geschichte wäre zu ist konzeptionell, zu philosophisch, um irgendjemanden außer mir selbst anzusprechen – da schlug auch wieder mein innerer Saboteur zu, diese kleine Stimme, die ich in mir habe und die mir immer wieder in die Quere kommt und mir einredet, nichts wert zu sein – aber je mehr Leuten ich von der Geschichte erzählte, desto mehr waren von der Idee begeistert.

Da fehlte dann nur noch eines: Ich musste, erstmal für mich selbst, die Frage beantworten, was jenseits der vierten Wand liegt, außerhalb der Höhle – oder, aus Perspektive des Buches, außerhalb der Geschichte.

Auf die Wendung, dass Fox aus ihrer eigenen Erzählung ausbricht und am Ende ihrer leibhaftigen Autorin gegenübersteht, bin ich wirklich stolz. Das war ursprünglich nicht so geplant, aber es war für mich genau die Auflösung, die dieses Buch brauchte.

Fox wird auf ihrer Suche nach dem Draußen mit vielen philosophischen Fragen konfrontiert: Wer bin ich? Was ist die Wirklichkeit? Auslöser für ihre Suche ist zunächst ein Buch. Was vermag Literatur?

Maja Ilisch: Literatur ist mächtig. Sie bringt die Menschen zum Denken, und darum wird sie von denen, die das vermeiden wollen, gefürchtet. Bücher sind das Erste, das verboten wird, wenn es darum geht, eine Idee zu unterdrücken – nicht nur in totalitären Staaten, nicht nur in im Dritten Reich, in Russland oder China, sondern auch in der EU und in den USA.

Und es sind nicht nur politische Schriften, die da aus den Bibliotheken gezogen werden, es sind – unter dem Deckmäntelchen des Jugendschutzes – besonders häufig Kinder- und Jugendbücher, die verboten werden sollen: seien es Aufklärungsbilderbücher, queere Liebesgeschichten oder vermeintlich satanistische Fantasyromane – was geschaffen wurde, um Kindern zu helfen, ihren Horizont zu erweitern, aus der Geschichte und aus Geschichten zu lernen, wird von erzkonservativen Bücherstürmern aus Schul- und Stadtbibliotheken verbannt – oder das zumindest versucht.

Es gibt viele, die dagegen ankämpfen, mutige Bibliothekar:innen, die ihre Bestände verteidigen und das Recht der Kinder zu lesen, was sie lesen wollen, mutige Buchhändler:innen und Verlage wie die, die in Ungarn trotz Strafandrohungen und Razzien Bücher wie »Heartstopper« auch Jugendlichen zugänglich zu machen.

In zu vielen Ländern werden immer noch Dichter:innen und Schriftsteller:innen verfolgt und umgebracht. Und trotzdem – oder gerade deswegen – gibt es selbst dort immer noch Menschen, die zum Stift greifen oder zum Computer und ihre Wörter unter die Menschen bringen. Ich weiß nicht, ob ich in der gleichen Situation diesen Mut hätte.

Ich habe den Luxus, meine Bücher in Frieden und Sicherheit und schreiben zu können, dort, wo ich nicht nur eine Meinung haben darf, sondern diese aus aussprechen. Umso mehr bewundere ich diejenigen, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen und hoffe, dass ich da, wo es auf mich ankommt, meine Stimme erheben kann – und da, wo die Menschen lesen und denken, Gehör finden.

Es scheint schwer, für die Demokratie aufzustehen und gegen die wiedererstarkenden Rechten auf die Straße zu gehen, wenn ich nicht einmal das Haus verlassen kann. Aber über meine Bücher kann ich versuchen, die Menschen zu erreichen, und zu helfen, dass aus Kindern mutige, empathische, sozial kompetente Menschen werden.

Die Eltern von Fox stecken in ziemlich traditionellen Rollenmustern fest, vor allem der Vater ist sehr autoritär. Ist das nicht sehr überzeichnet?

Maja Ilisch: Ich hoffe sehr, dass die Kinder, die das Buch heute lesen, bei der Vorstellung von Fox‘ Familie die Augen verdrehen und sie völlig unglaubwürdig finden. Als ich selbst ein Kind war, habe ich – nicht in meiner eigenen, sehr freien Familie, aber im Freundeskreis – noch einige solcher Familien erlebt, von denen ich mir wirklich wünsche, dass sie endlich aussterben würden.

Ich hatte Freundinnen, die sich nur zu Weihnachten im Wohnzimmer aufhalten durften und dort auf keinen Fall spielen – und das war nicht irgendwann in den verstaubten Fünfzigern, sondern in den Achtzigerjahren, die man sich eigentlich als eine aufgeklärte, gleichberechtigte Zeit vorstellt. Auch mein eigener Großvater war ein Pascha der alten Schule – für uns Kinder ein liebevoller Opa, aber zum Vater hätte ich ihn wirklich nicht haben wollen.

Ein Puppenhaus ist selbst heute noch eine sehr altmodische Sache. Bestimmt gibt es auch Bastler:innen, die moderne Puppenhäuser mit kleinen Fernsehern und Computern basteln, aber in einem klassischen Puppenhaus, so wie man sich das üblicherweise vorstellt, ist die Zeit schon Jahrzehnte vor meiner eigenen Kindheit stehengeblieben.

Darum habe ich mich für die Darstellung von Fox‘ Eltern und Großmutter mehr an der Zeit orientiert, als meine eigenen Eltern oder auch Großeltern klein waren. Den Satz »Kinder soll man sehen, nicht hören«, der im Buch des Öfteren fällt, ist für mich typisch für diese Zeiten und die damaligen Erziehungsmethoden, auch wenn ich ihn selbst schon nicht mehr zu hören bekommen habe.

Aber eingefahrene Rollenbilder habe ich in meiner Kindheit noch sehr deutlich erlebt. Als meine jüngere Schwester klein war ist mein Vater, der damals noch studierte, zuhause geblieben, während meine Mutter wieder gearbeitet hat. Für die Kinder in der Nachbarschaft war das unvorstellbar.

Als sie einmal gesehen haben, wie mein Vater meine Schwester gewickelt hat, kam die Frage »Bist du jetzt eine Mama?« – das Prinzip eines Papas, der für seine Kinder da ist, überstieg deren Vorstellungskraft, und ich habe mir selbst zu oft anhören müssen – zum Glück nie von meinen Eltern – ich solle doch selbst mädchenhafter sein.

Gegen solche Stereotype habe ich mich mein Leben lang aufgelehnt – nur, um dem dann ausgerechnet in einem Buch ein Denkmal zu setzen. Aber ich denke, das wird heute wirklich als völlig überholt wahrgenommen, und es ist allen Leser:innen klar, dass Fox aus diesen Mustern ausbrechen muss.

Fox ist sehr mutig. „Die vierte Wand“ ist quasi die Geschichte ihrer Selbstermächtigung. Sie grenzt sich von ihrer Familie ab, geht ihre eigenen Wege. Was wollen Sie jungen Leser*innen mit auf den Weg geben?

Maja Ilisch: Ich möchte, dass sie verstehen, dass es nicht die eine Art gibt, mutig zu sein, sondern man auf viele verschiedene Weisen den eigenen Mut zeigen kann – selbst wenn man es nicht immer schafft, über den eigenen Schatten zu springen.

So ist Fox von Anfang an sehr mutig, wenn es darum geht, ins Unbekannte aufzubrechen – sie klettert aus dem Fenster, ohne sehen zu können, wie es draußen weitergeht, und verliert nicht den Mut, selbst wenn sie scheinbaren Rückschlägen begegnet. Doch ausgerechnet gegenüber ihrer Familie wagt sie es erst nicht, die Stimme zu erheben und macht sich kleiner, als sie ist.

Auf ganz andere Weise mutig ist Corey, den Fox unterwegs trifft: Ihm fehlt Fox‘ Kühnheit, er möchte eine Situation im Kopf in allen möglichen Ausgängen durchspielen, ehe er sich an sie heranwagt, und so schlägt er erst einmal das Angebot, Fox zu begleiten, aus, bis er sich wirklich mit der Vorstellung, Abenteuer zu erleben, anfreundet. Doch als er mitansieht, wie Fox von ihrer Familie niedergemacht und kleingehalten wird, nimmt er sie mutig in Schutz und stärkt sie darin, sich am Ende selbst auch gegen die, die ihr am Allermeisten bedeuten, zu behaupten.

Zu guter Letzt gibt es noch den Mut, der für die meisten Leute unsichtbar ist: Die Kraft, die es kosten kann, die alltäglichsten Dinge zu verrichten.

Manchmal braucht es Mut, auch nur das Haus zu verlassen und ein Stückchen die Straße hochzulaufen. Und ich hoffe, dass meine Leser:innen am Ende des Buches den Mut im Großen und den Mut im Kleinen in sich finden, wenn sie ihn selbst brauchen, und dann auch bereit sind, für andere mutig zu sein.

Fox blinzelt immer wieder. Ist das ihr Versuch, „klar zu sehen“?

Maja Ilisch: Genau so ist das beabsichtigt. Lange bevor Fox versteht, was es mit der vierten Wand auf sich hat – dass diese schlichtweg nicht da ist, weil ihr Haus ein Puppenhaus ist und nach vorne offen – hat sie schon unterbewusst das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, selbst wenn sie es noch nicht zu greifen bekommt. Etwas ist falsch, irgendwo im Augenwinkel, wo es sich der Wahrnehmung entzieht – und so fügen sich für sie erst nach und nach kleine Steinchen zusammen von Dingen, die eigentlich hätten offensichtlich sein müssen.

Sie versteht, dass nicht nur das Puppenservice ihrer kleinen Schwester, wenn die Kaffeeklatsch spielt, aus leeren Tassen und Tellern besteht, sondern auch die Teller und Tassen, von denen sie selbst isst, so leer sind wie das Geschirr in einem Puppenhaus. Sie begreift zum ersten Mal, dass jenseits der Fenster etwas anderes liegen sollte als nur ein nichtssagender grauer Nebel.

So fügt sich nach und nach eines zum anderen, bis sie am Ende so weit ist, auch das Offensichtlichste, die fehlende vierte Wand, zu entdecken – und, in logischer Folge, zu durchschreiten.

Woher weiß Fox, wie eine heiße Schokolade schmeckt? Die Tassen sind ja immer leer …

Maja Ilisch: Ihr ganzes Leben lang hat Fox nach bester Puppenstubenmanier von leeren Tellern gegessen und aus leeren Tassen getrunken, aber weil sie, wie auch der Rest ihrer Familie, immer fest daran geglaubt haben, dass sie und ihre Welt wirklich sind, haben sie die Nahrung auch schmecken können – so ist Fox‘ Lieblingsgericht Curry mit Kartoffeln und Blumenkohl, und sie trinkt gerne Saft oder Kakao.

Mit ihrem Erwachen, als sich ihr die Augen öffnen und sie versteht, dass die Teller leer sind, fällt es ihr das Essen und Trinken immer schwerer, bis sie sich nur noch mit Hilfe des Geschichtenerzählers Corey, der ihr Löffel für Löffel eine Schüssel Cornflakes beschreibt, sattessen kann.

Als sie aber am Ende bei ihrer Autorin zu Besuch ist, bekommt sie eine Tasse echten Kakaos serviert, kann den Inhalt der Tasse sehen und seine Wärme fühlen, und tatsächlich schmeckt dieser Kakao für sie genauso, wie er in ihrer Vorstellung schon immer geschmeckt hat. Die Frage ist nur: Schmeckt dieser Kakao für Fox so, wie er auch für uns schmeckt? Oder ist es ihre eigene Vorstellungskraft, die da durchkommt, und sie das schmecken lässt, was sie immer geglaubt hat?

Was ist mächtiger: die Wirklichkeit oder die Überzeugung, dass die Dinge so sind, wie man sie selbst sehen möchte? Gerade Sinneswahrnehmungen sind subjektiv, und letztlich kann niemand mit Bestimmtheit sagen, ob die Rose auch für jede:n andere:n genauso riecht, ob der Kakao genauso schmeckt, ob die Farbe Blau für andere so aussieht, wie man sie selbst sieht.

Für Fox ist es ein Trost, dass in einer Welt, in der nichts mehr so ist, wie sie immer geglaubt hat und in der sie selbst nur eine Puppenstubenpuppe ist oder, noch schlimmer, eine Romanfigur, zumindest die heiße Schokolade eine Konstante ist, an der sie nicht zu zweifeln braucht.

Vielleicht hat auch Poppy recht, die Fox auf ihrer Reise durch die Häuser trifft: Die Tassen sind nicht leer, der Kakao ist nur unsichtbar – wie die besten Dinge im Leben, wie die Luft, die Fox atmer, oder die Liebe zu ihrer Familie. Alle Sachen, ohne die man nicht leben kann, sind unsichtbar – und warum sollte es mit dem Essen dann anders sein?

Wieviel von Maja Ilisch steckt in M, die Fox einen Brief schreibt und am Ende des Buches eine wichtige Rolle spielt?

Maja Ilisch: M ist mehr als nur mein Schriftsteller-Alter Ego – die Figur ist durch und durch autobiographisch. Als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich als Auflösung Fox durch die vierte Wand in die Wirklichkeit holen, und dazu gehörte dann, sie am Ende leibhaftig auf mich treffen zu lassen.

Und in der Rohfassung stellte sich M dann auch tatsächlich als Maja vor. Aber beim Überarbeiten und im Lektorat haben wir, meine Lektorin und ich, dann gemerkt, dass es nicht so gut funktionierte wie von mir beabsichtigt. Es lenkte einfach zu sehr den Fokus von Fox, die bis zum Schluss Dreh- und Angelpunkt der Geschichte bleiben sollte, weg, und mir komplett in das Buch zu verlagern und in der Realität zu überwinden, hat das leider nicht

funktioniert, ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Aber auch wenn ich am Ende ein, zwei Schritte Abstand davon genommen habe, mich zu einer Figur in meiner eigenen Geschichte zu machen, ist doch noch sehr viel von mir darin erhalten geblieben. Viele kleine Details von mir sind in die Beschreibung und Manierismen von M eingeflossen, und das Haus, in dem ich lebe, findet sich eins zu eins im Buch wieder, von den Bildern an der Wand über den Küchenfußboden bis hin zu meinen Lieblingstassen – für mich wird M immer ein nur leicht verschwommenes Spiegelbild von mir bleiben, gerade abstrakt genug, um mir nicht wehzutun und doch ein echtes Selbstportrait.

Fox tritt ihrer Schöpferin, der Schriftstellerin M., als ziemlich eingeständiges Wesen gegenüber. Erleben Sie das auch öfter beim Schreiben? Dass Ihre Figuren ihr Eigenleben haben und machen, „was sie wollen“?

Maja Ilisch: Ja, das passiert bei mir dauernd. Und den meisten Autor:innen, die ich kenne, scheint es da ähnlich zu gehen. Wenn man tief in die eigene Geschichte eintaucht, werden die fiktiven Figuren zu echten, lebenden Menschen, und es fühlt sich so an, als ob sie ihren eigenen Kopf haben, ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wenn es gut klappt mit dem Schreiben, ist es, als würde ich nur mit dem Schreibzeug hinter meinen Figuren herlaufen und festhalten, was sie sich für Fehltritte und Missgeschicke leisten, und dann kann ich ganz unschuldig die Hände heben und sagen »Ich war’s nicht, ich bin nur die Autorin, das haben die Figuren ganz allein entschieden!«.

Natürlich stimmt das nicht. Ich weiß, dass diese Figuren fiktiv sind, dass sie nur in meinem Kopf existieren. Es ist echte Arbeit, sich ein Buch auszudenken, und zu dieser Arbeit gehört auch, die Figuren zum Leben zu erwecken – denn wenn sie sich für ihre Autor:innen lebendig anfühlen, bleibt zu hoffen, dass sie das auch für diejenigen tun, die einmal das Buch lesen werden.

In Wirklichkeit läuft das auf einer abstrakteren Ebene ab, als dass mir meine Figuren leibhaftig im Arbeitszimmer erscheinen und ich Dialoge mit ihnen führe. Aber mir kommen meine Ideen oft im Halbschlaf, wenn die Gedankengänge schon ein Stückweit vom Bewusstsein abgekoppelt sind, und das verstärkt natürlich den Eindruck, dass es die Figuren selbst sind, die das Ruder übernehmen.

Haben Sie als Kind auch mit einem Puppenhaus gespielt?

Maja Ilisch: Ich hatte als Kind zwar eine kleine Puppenstube, aber mit der habe ich kaum gespielt – überhaupt habe ich um alles, was stereotyp als Mädchenspielzeug gesehen wurde, einen weiten Bogen gemacht – ich habe Puppen eigentlich gemocht, später sogar gesammelt, aber das war ein ziemlich kompliziertes Verhältnis, und ich habe mir nicht erlaubt, Mädchenkram zu machen.

Erst viel später habe ich verstanden, mit welcher Doppelmoral ich da an die Dinge herangegangen bin: Dass für mich auf der einen Seite selbstverständlich war, dass auch Jungen mit Puppen spielen dürfen, ich aber auf der anderen Seite Angst hatte, man könnte mir das Recht absprechen, ein Junge sein zu wollen, wenn ich mit Puppen spielte. Da spiegelt sich die lange Suche nach meiner Geschlechtsidentität wider, die schon früh angefangen und bis heute nicht ihr Ende gefunden hat.

Meine Liebe zu Puppenhäusern kam erst später, als ich – da muss ich schon dreizehn, vierzehn Jahre alt gewesen sein – »Titanias Palast« gesehen habe, ein gewaltiges, prachtvoll ausgestattetes Puppenhaus, das damals im dänischen Legoland ausgestellt wurde. Diese detailreiche Miniaturwelt hat bei mir einen großen Eindruck hinterlassen, der weit über die Kunstfertigkeit, die es braucht, so ein Meisterwerk zu erschaffen, hinausging.

Dieses Puppenhaus, gebaut und eingerichtet, damit niemand geringeres als die Feenkönigin mit ihrer Familie ihrem Hofstaat darin leben sollte, regte meine Fantasie an und war vielleicht auch maßgeblich beteiligt an meiner Faszination für alles, was mit Häusern und ihrer Architektur zu tun hat.

Heute bedaure ich sehr, dass ich selbst kein schönes Puppenhaus, noch nicht einmal eine Puppenstube, besitze. Aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann etwas – nicht, dass unser Haus nicht schon völlig vollgestopft wäre mit Büchern, Spielen, oder mit der Puppensammlung, die ich über die letzten Jahre zusammengetragen habe.

Zumindest habe ich heute kein Problem damit, zuzugeben, dass ich so etwas toll finde. Mädchenspielzeug, Jungenspielzeug – das ist bekanntlich alles Mumpitz. Jedes Kind soll mit den Sachen spielen dürfen, die es schön findet.

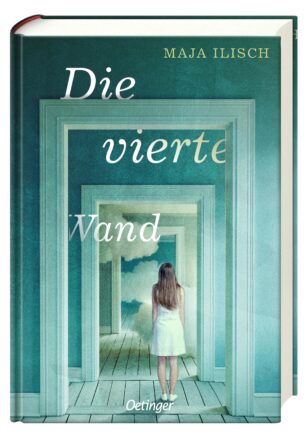

- Verlag Oetinger

- zum Buch